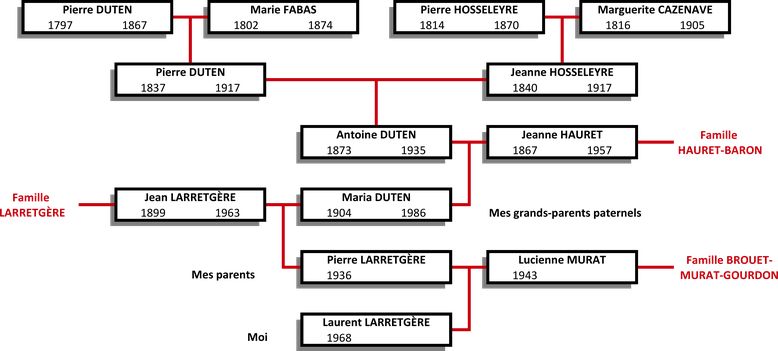

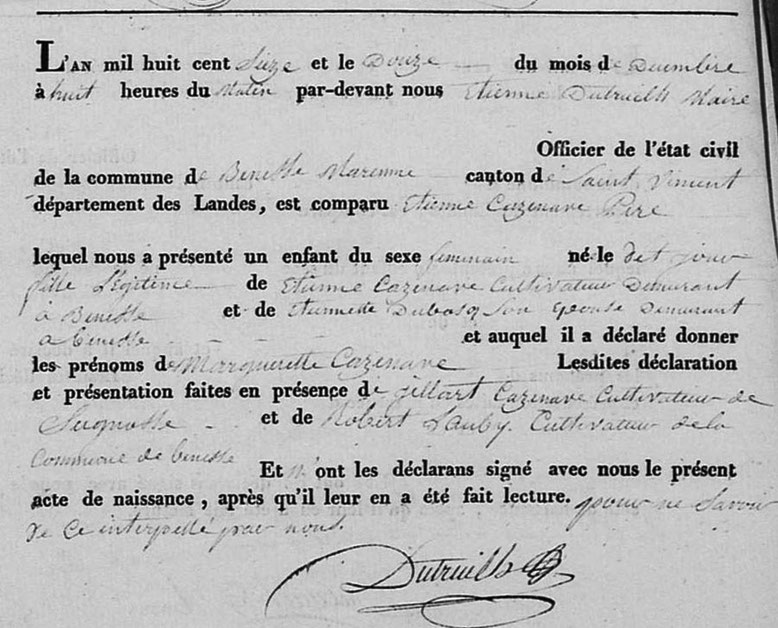

Pierre HOSSELEYRE et Marguerite CAZENAVE (SOSA 42 et 43)

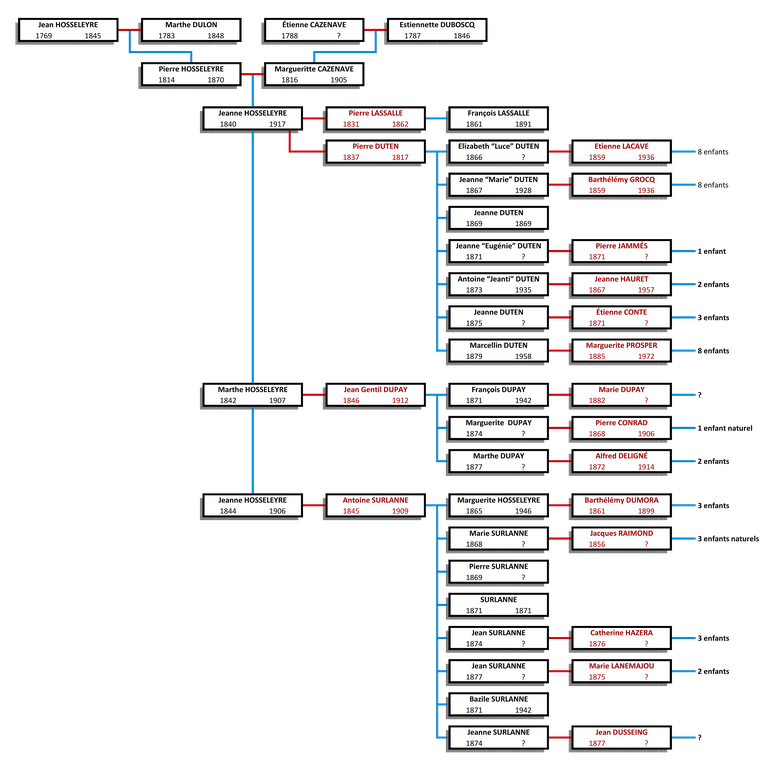

Un petit arbre pour permettre de situer le couple dont je vais parler dans cette page.

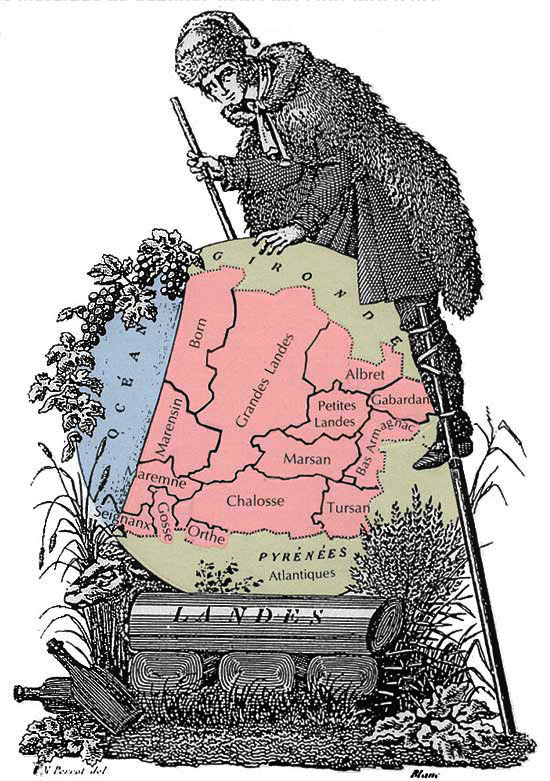

Pierre HOSSELEYRE et Margueritte (sic) CAZENAVE sont les grands-parents maternels d'Antoine "Jeanti" DUTEN, mon arrière grand-père et père de Maria DUTEN, ma grand-mère paternelle. Nous sommes dans les Landes, comme pour quasiment tous mes ancêtres paternels, à l'exception de la famille HAURET, qui vient du Béarn.

Au XIXe siècle, mes ancêtres paternels sont, pour la plupart, des cultivateurs qui travaillent en métairie (c'est-à-dire qu'ils ne sont pas propriétaires des terres qu'ils exploitent). Pierre HOSSELEYRE et Marguerite CAZENAVE, leurs parents et leurs enfants, ne font pas exception : cultivateurs et cultivatrices, de pères en fils, de mères en filles et, pour beaucoup, jusqu'au milieu du XXe siècle. Parfois, ils sont également ouvriers agricoles, résiniers, scieurs de long, pasteurs.

1. Pierre HOSSELEYRE et Marguerite CAZENAVE : naissance, enfance et mariage

1.1. Margueritte CAZENAVE (1816-1905)

Margueritte (avec deux "t" donc) est née dans la commune de Bénesse-Maremne le 12 décembre 1816. Sa naissance a été déclarée par son père, Étienne le même jour. Sa maman, Étiennette DUBOSCQ, a déjà eu des enfants (au moins quatre ou cinq au moment où je rédige cet article, d'après mes recherches).

Acte de naissance de Margueritte CAZENAVE

Source : Archives départementales des Landes

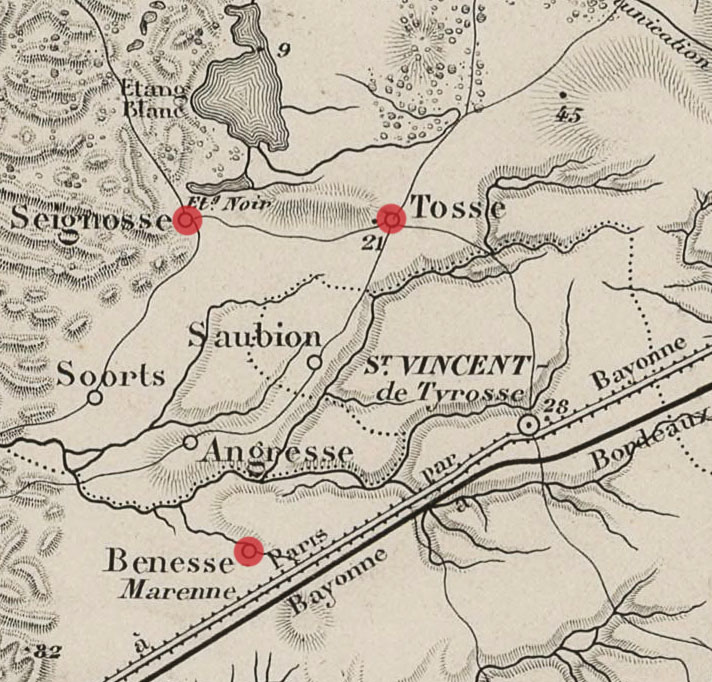

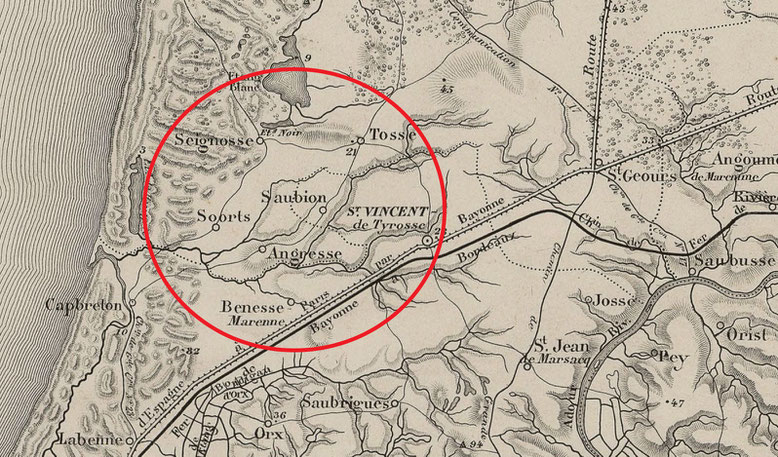

Ses parents se sont mariés en 1810 à Seignosse. Étienne CAZENAVE est originaire de Tosse et Étiennette DUBOSCQ a vu le jour à Seignosse. Nous sommes dans le Sud-Ouest des Landes, entre la Chalosse et l'océan atlantique. Cette région bordée au Sud par l'Adour, que l'on appelle parfois le Bas Adour, se compose du Maremne et du Marensin, et de "pays", situés au Sud de l'Adour, qui étaient plus traditionnellement tournés vers le Sud, vers le Pays basque et le Béarn, mais qui se sont retrouvés dans le département des Landes lors de la création des départements : ce sont les pays d'Orthe, de Gosse et de Seignanx. Deux villes structurent cet espace, Bayonne et Dax.

Seignosse et Bénesse-Maremne se situent dans le canton de Saint-Vincent-de-Tyrosse (quand on était chez ma grand-mère, à Saint-Geours-de-Maremne, on disait juste Tyrosse), dans l'arrondissement de Dax. Tosse, bien que proche, se situe dans le canton de Soustons.

Margueritte vit donc dans un premier temps à Bénesse-Maremne, dans une famille de métayers, avec ses parents et ses frères et sœurs, cinq au minimum. Je dis au minimum car le premier enfant connu du couple, quand j'ai commencé mes recherches et que je regardais les généalogies disponibles sur Geneanet, était né, à priori, en 1815. Pour un couple marié en 1810, cela me semblait un peu atypique... Dans une période sans réelle contraception, pour un couple d'adultes (ils ont tous les deux 21 et 22 ans au moment du mariage), j'avais du mal à croire que leur premier enfant naisse seulement en 1815 soit 5 ans après leur union. Comme je me fie assez peu aux tables décennales, qui comportent souvent des erreurs de transcription, j'ai regardé les naissances entre 1810 et 1815 dans les communes de Tosse, de Seignosse et de Bénesse-Maremne. C'est par hasard que j'ai vu, dans un acte de naissance de Tosse, qu'un témoin portait le nom d'Étienne CAZENAVE et qu'il habitait Angresse. Une homonymie était possible mais cela demandait une vérification. Et j'ai trouvé une naissance pour le couple d'une fille prénommait Jeanne en juin 1810. Sachant que le couple s'est marié en mars de l'année 1810, Étiennette DUBOSCQ était déjà largement enceinte de son futur époux. Bizarrerie de l'acte de naissance : la petite fille semble porter le nom de DUBOSCQ et pas celui de CAZENAVE, bien qu'Étienne CAZENAVE déclare être le père. Mais nous sommes là pour parler de Margueritte, donc nous reviendrons sur le sujet dans la page consacrée à ses parents.

Pour résumer, le couple a trois enfants dans la commune d'Angresse, dont deux décèdent en bas âge. Ils partent ensuite à Bénesse-Maremne où ils ont d'autres enfants (dont Margueritte) et changent encore de domicile pour s'installer à Seignosse où ils ont un dernier enfant, Antoine, en 1826. À cette date, Margueritte a 10 ans, et vit entourée de ses frères et sœurs.

Elle se marie une dizaine d'années plus tard. Entre ces deux dates, elle doit mener la vie classique d'un enfant de métayers plutôt pauvres, en participant à la vie agricole et aux différentes tâches de la maison, sans fréquenter l'école puisqu'elle ne sait pas écrire (ni sans doute lire).

1.2. Pierre HOSSELEYRE (1814-1870)

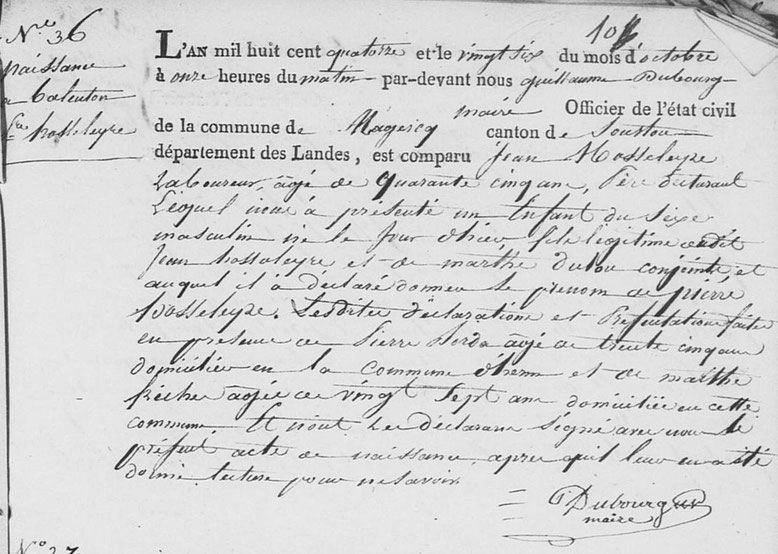

Acte de naissance de Pierre HOSSELEYRE

Source : Archives départementales des Landes

Quand Pierre HOSSELEYRE naît à Magescq en 1814, son père, Jean HOSSELEYRE est déjà âgé avec ses 45 ans. Sa mère, Marthe DULON dite "Catherine" n'en a que 31. Son père est né à Pontonx-sur-l'Adour. On s'éloigne un peu du Maremne ; Pontonx se situe à la limite de la Chalosse et de la Grande Lande. Il se marie avec Marthe DULON à Magescq le 24 vendémiaire XIII soit, dans le calendrier grégorien, le 16 octobre 1804.

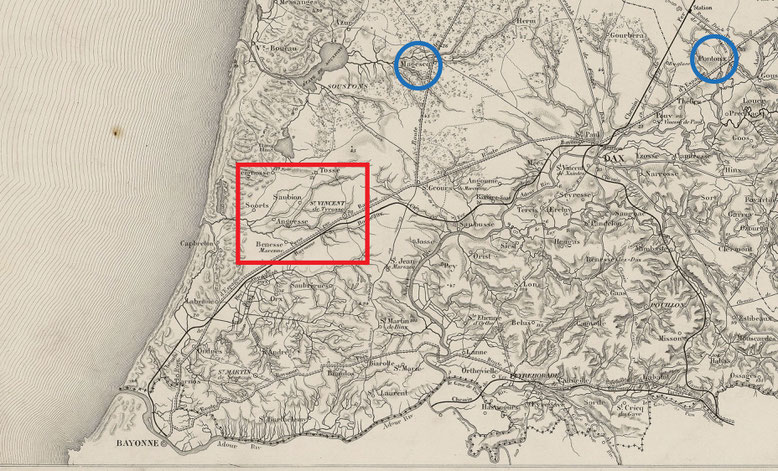

En bleu, Magescq et Pontonx-sur-Adour.

Pierre HOSSELEYRE est le sixième enfant de la famille (mais deux sont morts en bas âge, avant sa naissance). Après lui, ses parents ont encore trois enfants, dont deux filles qui meurent à l'âge de 8 et 9 ans.

De sa naissance à son mariage, Pierre suit ses parents dans les différentes communes où ils habitent ; parfois ouvriers agricoles mais le plus souvent métayers, ils changent de maisons et souvent de villages : vivant successivement dans deux maisons à Magescq, ils partent ensuite à Gourby (connue maintenant sous le nom de Rivière, Saas-et-Gourby ; il y a d'abord une première fusion en 1825 entre Rivière et Saas, puis en 1831, Gourby a également été intégrée), Saint-Vincent-de-Tyrosse et enfin Seignosse, où résident Pierre et ses parents au moment de son mariage.

1.3. Le mariage de Margueritte CAZENAVE et de Pierre HOSSELEYRE en 1839

Margueritte CAZENAVE a 22 ans quand elle épouse Pierre HOSSELEYRE, qui en a 24. Il est cultivateur et habite Seignosse comme (avec ?) ses parents. Il est probable qu'ils vivent ensemble. L'activité de métayers était souvent synonyme de famille polynucléaire où les parents, les enfants (même mariés, au moins pour un couple) exploitaient ensemble une terre et partageaient la même maison. Margueritte est déclarée "laboureuse" et vit à Tosse avec ses parents, eux aussi métayers. Il est de tradition que le mariage se déroule dans la commune de la mariée, ce qui n'est pas le cas ici. Tous les témoins sont de Seignosse et on les imagine donc plus proches de la famille de l'époux. Cependant, on peut noter que le couple CAZENAVE-DUBOSCQ s'est marié et a habité Seignosse dans les années 1820 avant de s'installer à Tosse et qu'ils ont du nouer des relations sociales sur place, ce qui explique peut-être la rencontre de Pierre et de Margueritte. C'est également la commune de naissance de la mère de Margueritte, Étiennette DUBOSCQ.

Le 22 octobre 1839, lors du mariage, les quatre parents sont présents et consentants.

2. La vie de famille de Margueritte CAZENAVE et de Pierre HOSSELEYRE

2.1. Les enfants de Margueritte CAZENAVE et Pierre HOSSELEYRE

Dans une période où il est très courant de voir des familles nombreuses, avec une dizaine d'enfants (neuf naissances pour les parents de Pierre, huit pour les parents de Margueritte), Pierre et Margueritte n'ont que trois enfants, trois filles :

- Jeanne naît en octobre 1840 ;

- Marthe naît en 1842 ;

- Jeanne naît en 1844.

Toutes les trois naissent à Seignosse.

Ensuite, je perds un peu la trace de Pierre, Margueritte et leurs trois filles. On sait que jusqu'en 1844, ils habitent donc Seignosse et Pierre exerce le métier de laboureur (au moins jusqu'en 1842 ; en effet, la page contenant l'acte de naissance de la deuxième Jeanne est absente du registre numérisé disponible sur le site des Archives départementales des Landes. Heureusement, la table décennale et son acte de mariage permettent de connaître avec précision sa date de naissance) ;

Les trois dates suivantes, me permettant de retrouver leur trace, sont les dates des mariages des trois filles.

- La première Jeanne, née en 1840, se marie à deux reprises, son premier époux décédant assez rapidement. Son premier mariage a lieu en 1860 ; Pierre HOSSELEYRE et Margueritte CAZENAVE habitent à Soorts-Hossegor. Cinq ans plus tard, pour son deuxième mariage, ses parents vivent à Saubion.

- Marthe HOSSELEYRE se marie à Bayonne en 1868. À cette date, Pierre et Margueritte ont déménagé à Tosse.

- Le mariage de Jeanne, née en 1844, a lieu à Saubion, où elle vit avec ses parents en 1866, année de son mariage.

Cela laisse une période de 16 ans, entre 1844 (où ils habitent Seignosse) et 1860 (où on les retrouve à Soorts-Hossegor), qui échappe pour l'instant à mes recherches. D'après leur lieux d'habitation, ils ne semblent pas sortir d'une zone située autour de Saubion.

La solution consiste à éplucher systématiquement les recensements de Seignosse, Tosse, Saubion, Soorts-Hossegor puis d'élargir, si besoin est, à Angresse, Saint-Vincent-de-Tyrosse et Bénesse-Maremne. Pour les années, il faut étudier les recensements de 1846, 1851, 1856 et 1861, voire les suivants jusqu'en 1868 où ils déménagent à Tosse (où Pierre décède en 1870) ; puis essayer de voir où Margueritte vit jusqu'à son décès à Saubion en 1905 .

Cependant, cela pose un problème de disponibilité des sources : si l'on peut accéder aux recensements des communes des Landes sur le site des Archives départementales du département, toutes les années ne sont pas en ligne. Par exemple pour Soorts-Hossegor, on passe directement de l'année 1819 à l'année 1921. Si Pierre et Margueritte y vivent entre 1844 et 1860, je n'ai aucun moyen de le vérifier. Pour les recensements de Saubion, il y a un trou entre 1872 et 1921. Bref, je chercherai si j'ai un peu de temps.

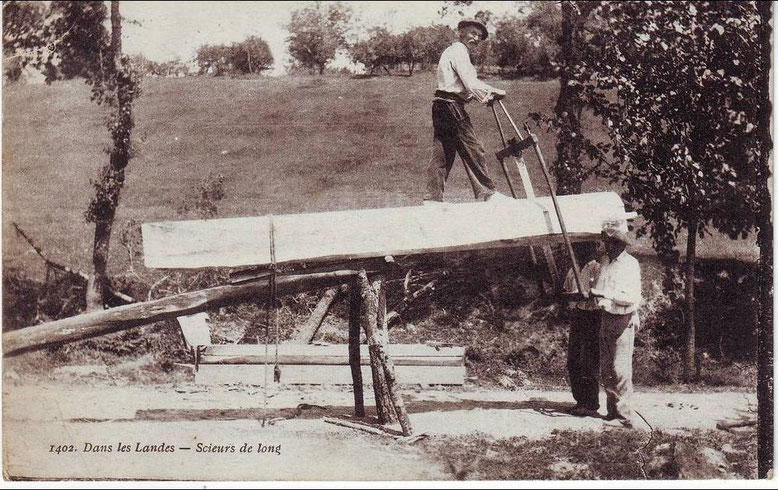

2.2. Les métiers : ouvriers agricoles, métayers et scieurs de long

On peut distinguer, d'après les actes, les recensements et une petit connaissance de la société des Landes trois activités pour le couple. En effet, si le salariat féminin s'est développé progressivement au XXe siècle, il serait faux de penser que les femmes "ne travaillaient pas" avant. Bien au contraire. Même si le terme de "ménagère" (comprendre : femme au foyer) était très souvent utilisé dans les actes de naissances, de décès, de mariages pour caractériser l'emploi féminin, elles participaient aux tâches agricoles et à toutes les tâches liées à la société rurale du XIXe siècle. D'ailleurs, on observe régulièrement le qualificatif de cultivatrices ou même de laboureuses dans le descriptif du métier des mères ou épouses dans les actes.

Dans la région de Pierre HOSSELEYRE et de Margueritte CAZENAVE, on pratiquait la polyculture : maïs, seigle, parfois un peu de blé, des haricots, des choux, des pommes de terre, des carottes, quelques animaux (porc, volailles, lapins) le plus souvent pour la vente, et des cultures fourragères. Un peu de vigne parfois pour une petite production de vin auto-consommée.

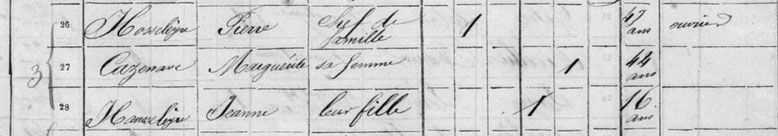

Extrait du recensement de Seignosse pour l'année 1841

Source : Archives départementales des Landes

Extrait du recensement de Saubion pour l'année 1861

Source : Archives départementales des Landes

Cet extrait montre les métiers exercés par le couple formé par Pierre HOSSELEYRE et Margueritte CAZENAVE : ouvrier, journalier, laboureuse... Voyons ce que cela signifie exactement.

Pierre HOSSELEYRE, dans les actes de mariage de ses trois filles, est qualifié d'ouvrier mais le plus souvent de scieur de long . Avec le développement du chemin de fer et la possibilité accrue d'échanges de matières premières, l'exploitation des pins, pour le bois et la résine, se développe. Le drainage des zones humides et la plantation des pins permet à la sylviculture de s'étendre. Les besoins de l'industrie en bois et en résine entraîne l'essor des métiers du bois et du gemmage pour récolter la résine. Les gemmiers, ou gemmeurs ou encore résiniers, sont souvent des métayers pour qui la récolte de la gemme (mélange d'oléorésine, d'eau de pluie et d'impuretés, qui, après clarification, porte le nom de térébenthine) procure un revenu en argent à côté du travail de la terre qui fournit les produits nécessaires à la consommation de la famille.

L'aspect négatif de cette évolution est la conséquence de la loi de 1857 qui a entraîné la privatisation des communaux pour planter des pins et leur achat par de grands propriétaires, des notables, des industriels, des membres de professions libérales, des artisans, des commerçants, qui sont intéressés par cette sylviculture spéculative. Or, ces communaux servaient de pâtures aux élevages de moutons, essentiels pour la production de fumure et la fertilisation des sols. Cette privatisation des communaux va entraîner un essor de l'exode rural de petits propriétaires-exploitants et favoriser la concentration foncière.

Cependant, parlons un peu du métier de scieur de long, but premier de ce paragraphe. C'était un dur métier. Les journées étaient longues, parfois jusqu'à 16h de travail quotidien. Ils étaient au moins deux, l'un en équilibre précaire sur le chevalet (la "chèvre"), l'autre au sol, les yeux en l'air, sous la sciure de bois. Ils débitaient des planches, des poutres, des traverses de chemin de fer. Ils seront remplacés à la fin du XIXe siècle par des scies mécaniques.

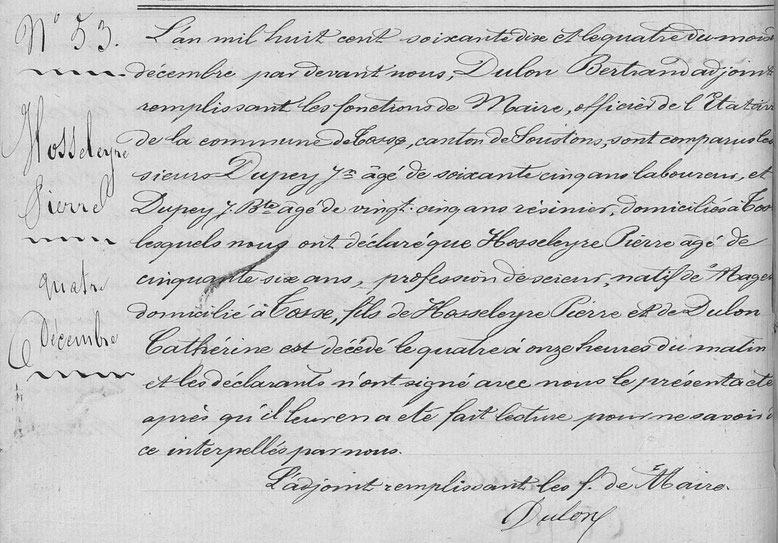

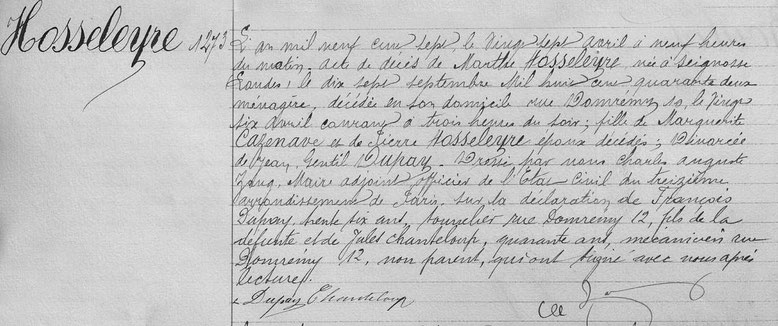

2.3. Les décès de Pierre HOSSELEYRE et de Margueritte CAZENAVE

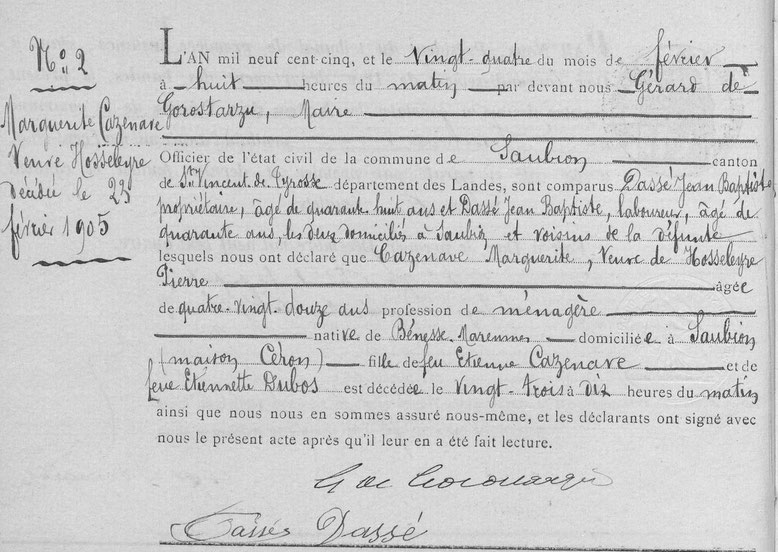

Les décès ont lieu à 35 ans d'intervalle. Pierre meurt assez jeune, à 56 ans, à la fin de l'année 1870, à Tosse. Margueritte reste veuve jusqu'en 1905, quand elle décède à Saubion. Elle a 88 ans.

Acte de décès de Pierre HOSSELEYRE

Source : Archives départementales des Landes

Acte de décès de Marguerite CAZENAVE

Source : Archives départementales des Landes

La mairie de Saubion

3. Les enfants de Pierre HOSSELEYRE et de Marguerite CAZENAVE

Nous l'avons vu plus haut, Pierre et Marthe ont trois enfants, trois filles. Que deviennent-elles ?

Un arbre récapitulatif est proposé en fin de page pour les enfants et petits enfants du couple.

3.1. Jeanne HOSSELEYRE (1840-1917)

Jeanne HOSSELEYRE est mon ancêtre directe. Elle épouse Pierre DUTEN en 1865 (ils sont veufs tous les deux malgré leur jeune âge) et, parmi les sept enfants qu'elle a avec Pierre, elle accouche en 1873 d'Antoine DUTEN, mon arrière grand-père (père de ma grand-mère paternelle, Maria DUTEN dite Jeanne). Elle meurt en 1917, deux mois avant le décès de son mari.

3.2. Marthe HOSSELEYRE (1840-1907)

3.2.1. Enfance et mariage de Marthe HOSSELEYRE

Comme pour quasiment tous mes ancêtres et mes cousins éloignés du XIXe siècle, je ne sais rien sur leur vie ou leur enfance. Parfois, certaines informations nous parviennent grâce à des sources conservées aux Archives départementales, en particulier les registres militaires contenant les fiches matricules des jeunes garçons de 20 ans à partir, plus ou moins du XIXe siècle. Hélas (pour l'obtention des informations), les filles ne faisaient pas leur service militaire.

Pour Marthe HOSSELEYRE, en dehors de sa naissance en 1842 à Seignosse, à maison Cricon, le 17 octobre à cinq heures du matin, je ne sais pas grand-chose. On peut relever la modestie des témoins qui accompagnent son père, Pierre HOSSELEYRE, au moment de la déclaration de naissance. Un pâtre de 39, Jean BARADA (le terme de pâtre est rare dans les actes des Landes, où l'on trouve plus volontiers le terme de pasteur) et un domestique, Etienne LAHARY, âgé de 24 ans. Si vous avez lu plus haut ce que j'ai écrit sur la société landaise au XIXe siècle, vous savez qu'un domestique désigne en fait un ouvrier agricole célibataire qui vit avec la famille pour laquelle il travaille. C'est un aperçu des liens sociaux de Pierre, lui même ouvrier agricole, métayer, scieur de long mais, dans tous les cas, un manuel au travail dur et précaire, l'obligeant à déménager assez souvent au cours de sa vie, à la recherche d'un emploi ou de meilleures conditions de vie.

Je ne sais pas exactement quand, mais Marthe s'installe à Bayonne pour y exercer la fonction de cuisinière. Elle vit maison Darmagnac, rue Saint-Catherine, dans le quartier de Saint-Esprit, situé au Nord de l'Adour. C'est un quartier orignal : il fut séparé de Bayonne en 1792 pour devenir une commune portant le nom de Jean-Jacques Rousseau, rattaché au département des Landes. C'est en 1857 que la commune est de nouveau intégrée à Bayonne et donc au département des Basses Pyrénées. C'est le quartier où s'installèrent les juifs séfarades fuyant l'Espagne et le Portugal au XVe et XVIe siècles. On leur doit le développement des activités liées à la production de chocolats de qualité. C'est également un quartier portuaire et la zone où est construite la gare de Bayonne.

C'est dans ce quartier de Saint-Esprit que Marthe fait la connaissance d'un tonnelier, habitant rue Saint-Catherine également, Jean Gentil DUPAY. Plus jeune que son épouse de quatre ans (elle a 26 ans et il en a 22), son père, François DUPAY est décédé quelques années plus tôt en 1856 ; sa mère, Salvate DUPUJOLETS, ménagère, est présente au mariage. Pierre HOSSELEYRE et Margueritte CAZENAVE sont également présents et consentants. Jean Gentil DUPAY a été dans l'armée puisqu'en 1871, lors de la naissance de son premier enfant, l'acte de naissance le précise. Mais les registres militaires sur le site des Archives départementales des Pyrénées Atlantiques ne sont numérisés qu'à partir de 1878. Concernant l'acte de mariage, on peut souligner que si l'époux signe, ce n'est pas le cas de Marthe, "n'ayant pas su".

Le couple a, au moins, trois enfants :

- François naît le 2 mars 1871 à 18h. C'est une sage femme qui déclare la naissance du bébé deux jours plus tard. Le père, tonnelier, est à l'armée d'après l'acte de naissance. L'enfant est né maison Darmagnac où vivait Marthe au moment de son mariage et elle est qualifiée de ménagère. Nous sommes toujours rue Sainte-Catherine, dans le quartier de Saint-Esprit à Bayonne.

- C'est à Bordeaux que naît le deuxième enfant du couple, une fille, Marguerite Euphrasie, le 7 janvier 1874, au domicile de ses parents. Là encore, c'est une sage-femme qui déclare la naissance deux jours plus tard. Ils habitent au n°5 de la rue Deyries, près du cours de la Somme, entre le quartier Nansouty et le marché des Capucins. Marguerite porte le prénom de sa grand-mère maternelle, Marguerite CAZENAVE. Euphrasie est un prénom d'origine grecque signifiant "gaité, joie" (je découvre le prénom) ; je ne sais pas où les parents ont été chercher un tel prénom. Dans les Misérables de Victor Hugo, car c'est le véritable prénom de Cosette ? Sans doute pas. Marthe ne sait visiblement ni lire ni écrire et, on le verra plus tard, la lecture ne semble pas être le loisir préféré de Jean Gentil (qui porte bien mal son second prénom).

- Le 11 juillet 1877, c'est toujours une sage-femme qui déclare la naissance de Marthe Léonie, deux jours après la naissance de la fillette au domicile de ses parents, au 99 rue Grateloup. Le couple s'est rapproché du quartier Nansouty. C'est un quartier qui, à l'époque, est encore assez rural, avec des vignes et des châteaux viticoles. Un tonnelier y a donc parfaitement sa place.

Notons que sur les deux derniers actes de naissance, le patronyme de Marthe est orthographié OSSELEYRE sans le H au début.

D'après le jugement de divorce (dont nous parlerons plus bas), le couple a eu cinq enfants. Il m'en manque deux. En 1887, trois sont vivants, ceux que j'ai évoqué plus haut. Il me reste donc à trouver les deux enfants qui n'ont pas survécu.

3.2.2. Vingt ans de souffrance avant le divorce

Le tribunal civil de Première Instance du département de la Seine, lors de l'audience du lundi 28 novembre 1887, prononce le divorce de Marthe HOSSELEYRE et de Jean Gentil DUPAY. À cette date, tous les deux habitent Paris. Marthe au 76, boulevard de la Gare (apparemment le domicile conjugal) et son époux au 148, rue Chevaleret.

Pour quel motif divorcent-ils ? Avant de répondre à cette question, faisons un peu le point sur le divorce en France, au moins jusqu'en 1887.

Revenons au divorce de Marthe en 1887. Sur les trois motifs possibles pour divorcer selon la loi de 1884, Jean Gentil DUPAY est coupable du premier et du troisième. Violent et adultère, il a fait vivre un enfer de 20 ans à son épouse. Proposons un extrait de la transcription du jugement du divorce disponible sur les registres d'état civil de Bayonne, concernant les actes de mariages (les divorces sont inscrits dans le registre des mariages).

"la demanderesse se voyait aujourd'hui dans la pénible nécessité de demander son divorce et qu'elle appuyait notamment sa requête sur les faits suivants.

1. Dès le début du mariage, le caractère violent et emporté du sieur DUPAY avait provoqué dans le ménage les scènes les plus pénibles ;

2. qu'il entrait sous le plus futile prétexte dans des colères épouvantables durant lesquelles la vie même de la demanderesse et celle de ses enfants du être bien souvent exposée ; qu'il rentrait ivre presque journellement et dépensé ainsi dans les cabarets le peu d'argent qu'il gagnait par son travail. Il laissait sa femme subvenir seule aux besoins du ménage. Il n'avait pas tardé non plus à découcher fréquemment sans chercher à donner un prétexte quelconque à la suite de ses absences. Il ne répondait aux reproches que par des injures et des coups.

3. Pendant plus de 20 ans, la vie de la demanderesse n'avait été qu'un long martyr ; frappée par son mari avec la dernière violence, elle ne parvenait pas toujours à protéger ses enfants contre lui et avait été maintes fois impuissante à les soustraire à sa rage.

4. Au mois de septembre dernier, au cours d'une scène plus terrible encore que de coutume, elle avait reçu en plein visage un coup de poing qui l'avait renversé par terre.

5. Enfin, le sieur DUPAY avait quitté le domicile conjugal et passait ses nuits dans les endroits les plus mal famés, toujours en compagnie de femmes prostituées ; sa fille âgée de 14 ans l'avait rencontré dans la rue dans un état d'ébriété manifeste, donnant le bras à une fille publique ; que tous ces faits constituaient au plus haut point les excès, sévices et injures graves de nature à à motiver la demande en divorce".

Contrairement à son épouse, Jean DUPAY n'a pas d'avocat et ne se présente pas au tribunal. Il n'a pas la garde de ses enfants (mais le demande-t-il ?) et est condamné à verser une pension annuelle de 700 Fr. Bien triste personnage et bien triste mariage.

Petite remarque en passant : l'avocat de Marthe HOSSELEYRE est Prosper MARTIN DU GARD, père de l'écrivain Roger MARTIN DU GARD, né en 1881.

3.2.3. Le décès de Marthe HOSSELEYRE

Acte de décès de Marthe HOSSELEYRE

Sources : Archives de Paris

Marthe décède le 26 avril 1907 à Paris, dans le XIIIe arrondissement. Divorcée à 45 ans, elle a donc vécu jusqu'à 64 ans. Nous pouvons espérer que ses vingt dernières années furent meilleures que ses vingt années de mariage avec son alcoolique et violent époux. Elle habitait près de son fils, au 10 de la rue Domrémy, et lui au 12 de la même rue. Ce sont deux immeubles où chacun devait avoir un appartement. Son fils, François DUPAY, tonnelier comme son père, est un des deux déclarants du décès.

Son ex-mari, Jean Gentil DUPAY meurt en 1912 à Paris. Dans son acte de décès, on le déclare veuf de Prudence Delphine DUVAL. Il s'est donc remarié après son divorce. Il a 65 au moment du décès.

3.2.4. Que deviennent les enfants de Marthe HOSSELEYRE ?

D'après l'acte de divorce, Jean Gentil DUPAY et Marthe HOSSELEYRE ont eu cinq enfants dont trois sont encore vivants en 1887. ce sont les trois dont j'ai identifié la naissance. Il est fort probable que les autres naissances aient eu lieu à Bayonne, Bordeaux ou Paris, soit trois villes importantes d'un point de vue démographique, ce qui rend très (très) laborieux la recherche des actes, même par l'intermédiaire des tables décennales. J'avoue ne pas avoir le courage de me lancer, pour l'instant, dans ces fastidieuses recherches. Je vais donc me contenter des trois enfants de Marthe que je connais.

François DUPAY (1871-1842)

François est né à Bayonne en 1871. Il doit logiquement suivre ses parents à Bordeaux puis à Paris. À 20 ans, il est inscrit dans les registres militaires de la Seine. Il habite au 16, boulevard de la Gare. Pas de description physique pour lui en dehors de sa taille, 1,82 m, soit un géant pour l'époque où la moyenne de la taille des garçons français de 20 ans ne dépasse pas 1,64 m. Il est tonnelier comme son père. Visiblement, il ne fait pas son service militaire car aucun renseignement n'est disponible dans sa fiche matricule. Il ne semble intéresser l'armée qu'en 1914 ; il est alors classé en service auxiliaire. Il est détaché dans les établissements De Dion Bouton, un fabricant de voitures, qui, pendant la Grande Guerre, produit des obus, des véhicules militaires et des moteurs d'avions. Il est ensuite détaché dans l'entreprise Panhard-Levassor, qui fabrique également des véhicules militaires. En 1917, il rejoint le 6e régiment de Dragons. Il est libéré de ses obligations militaires le 15 novembre 1918.

Il s'est marié en octobre 1901, à l'âge de 30 ans, avec Marie DUPAY, 19 ans, née à Biarritz en 1882, qui vit avec sa mère (son père est décédé) à Paris dans le VIIIe arrondissement, où a lieu le mariage. Il n'aura échappé à personne que les deux époux partagent le même patronyme. Ce qui n'est pas un hasard. Marie DUPAY est la cousine germaine de François. Leurs pères sont frères. Notons également que le père de François, Jean Gentil DUPAY est présent au mariage. Il vit désormais à Rouen. Bien qu'habitant à Paris, Marthe HOSSELEYRE n'est pas présente. Son consentement a été donné par acte devant un officier d'état civil. Je n'ai pas trouvé d'enfant au couple mais comme ils habitent Paris, il est fort possible que mes recherches soient incomplètes. Dans les recensements que j'ai consulté, de 1926 à 1936, le couple vit seul. Mais si un enfant est né rapidement après le mariage, il a pu partir du domicile parental avant 1926.

François DUPAY décède en 1942, toujours dans la ville de Paris et dans le XIIIe arrondissement à son domicile au 11 rue de Reims. Il avait 70 ans.

Marguerite Euphrasie DUPAY (1874-?)

Marguerite naît à Bordeaux en 1874. Elle doit suivre ses parents à Paris, où on la retrouve en 1893, exerçant la fonction de domestique. Elle a 19 ans et accouche de son premier enfant, qui se prénomme Pierre. Il porte le de famille de sa mère (DUPAY) car c'est un enfant naturel qui n'a pas de père nommé. Il est déclaré dans la mairie du Ve arrondissement. Il est né non pas au domicile de sa mère mais au domicile de la sage-femme qui a pratiqué l'accouchement, Mme Léonie DABRIGEON, 72 ans et qui demeure au 5, rue des Feuillantines (dans le Ve arrondissement donc). Marguerite, elle, habite au 67, rue de Clisson, dans le XIIIe arrondissement. Elle reconnait son fils à la mairie de son domicile quelques jours plus tard, le 21 avril 1893. Notons que sur l'acte de reconnaissance, Marguerite Euphrasie DUPAY signe "Jeanne Marguerite" DUPAY.

Je ne sais pas du tout ce que devient Pierre DUPAY. Je n'ai pas trouvé de fiche matricule à son nom dans les registres militaires de Paris et pas d'acte de décès non plus (tout au moins dans le XIIIe arrondissement entre sa naissance et 1912 et dans le XIe où sa mère habite en 1900). Il n'est pas non plus mentionné dans l'acte de mariage de sa mère.

Marguerite DUPAY se marie donc en 1900. Elle habite désormais dans le XIe arrondissement mais se marie dans le XIIIe où réside son futur époux. Celui se nomme Pierre CONRAD. Il est né en 1868 dans la commune de Niderviller qui se situe en Moselle aujourd'hui mais qui était dans la Meurthe-et-Moselle à l'époque, la Moselle ayant, en grande partie, été annexée par l'Empire allemand en conséquence de la défaite de Napoléon III à Sedan et du traité de Francfort de 1871. Pierre CONRAD a 31 ans et il exerce le métier charretier ou de cocher livreur. Il mesure 1,57 m. C'est un blond aux yeux gris. À 20 ans, si l'on en croit sa fiche matricule, il était garçon de magasin. Son père, Jacques CONRAD, originaire de Niderviller, est décédé en 1879 à Paris à l'âge de 34 ans. Sa mère, Madeleine RAUCH, assiste au mariage. Marguerite a 26 ans et est qualifiée de garde-malade. Son père assiste au mariage ; sa mère a donné son consentement par notaire. Sans doute en conséquence de leur divorce, Marthe HOSSELEYRE n'assiste à aucun mariage de ses enfants à l'inverse de son ex-époux. Considérant qu'il était notoirement violent avec elle et ses enfants, ceux-ci ne sont guère rancuniers...

Parmi les témoins du mariage, on retrouve trois frères du marié : Charles, Henry et Émile CONRAD (respectivement employé, robinetier et lamineur) et son beau-frère Camille SCHELDERVAERT, peintre. Un beau-frère récent puisqu'il se marie le jour même avec Louise CONRAD, sœur de Pierre. C'est donc un double mariage : 11h15 pour l'un, 11h20 pour l'autre. Pierre CONRAD est un des témoins de son beau-frère.

Pas de chance pour Marguerite, son époux meurt quelques années plus tard, en 1906, à son domicile du 125, boulevard Voltaire. Il avait 37 ans. Je ne sais rien de plus concernant la vie de Marguerite Euphrasie DUPAY.

Marthe Léonie DUPAY (1877-?)

Comme sa sœur Marguerite, Marthe Léonie voit le jour à Bordeaux. Et comme sa sœur, on la retrouve à Paris où se sont installés ses parents et où sa mère, Marthe HOSSELEYRE, a obtenu le divorce en 1887. Elle a 21 ans (nous sommes donc en 1899) quand elle se marie avec un jeune homme de 26 ans, qui est originaire du Mans mais qui exerce désormais sa profession d'ébéniste à Paris. Alfred, Jules, Théodore DELIGNÉ mesure 1,77 m, à les cheveux châtains et les yeux gris. Il est le fils naturel de Marie DELIGNÉ. Au moment de son service militaire, à 20 ans, mère et fils habitent dans le Ve arrondissement de Paris. Il fait un service court dans l'artillerie à pieds, étant soutien de famille (de sa mère car il n'est pas encore marié).

C'est en 1899, le 3 juin exactement, que Marthe DUPAY et Alfred DELIGNÉ se marient. Marthe est employée à l'assistance publique. Elle habite au 47, rue Jacob, dans le VI e arrondissement, où se déroule le mariage. Pour les parents, sont présents la mère de l'époux, qui a fait le déplacement bien qu'habitant désormais Monte Carlo, le père de l'épouse, Jean Gentil DUPAY mais son ex-épouse, Marthe HOSSELEYRE, a donné son consentement par acte notarié. Parmi les témoins, on note un ami et un beau-frère (François DUPAY, le frère de Marthe Léonie) pour l'époux ; pour l'épouse, deux amis.

Il était temps de se marier car trois mois et demi plus tard, le 15 septembre 1899, Marthe Léonie accouche d'une petite fille, Hélène Amandine. Elle accouche au 47, rue Jacob, où elle habitait avant son mariage mais vit rue des Feuillantines, au n°16, domicile de son mari au moment du mariage. Le déclarant et les deux témoins sont tous employés et vivent au 47, rue Jacob. C'est en fait l'adresse de l'hôpital de la Charité où Marthe Léonie est infirmière.

Le couple a un deuxième enfant en 1903. Cette fois, il s'agit d'un garçon prénommé Robert Gentil.

Je n'ai pas trouvé d'autres enfants pour le couple. Hélène Amadine DELIGNÉ se marie en 1930, à Paris avec un dénommé Germain Eugène Maurice GASSAING (ou CLASSAING) et Robert Gentil DELIGNÉ épouse, toujours à Paris, en 1927, Maria Victorine MARTIN. Je ne sais pas si leur mère est toujours vivante à cette date et si elle a pu être présente à ces deux mariages. En revanche, leur père, Alfred DELIGNÉ est décédé depuis plusieurs années. Il trouve la mort en 1914 au 47, rue Jacob, adresse de l'hôpital de la Charité où sont nés ces deux enfants. Il avait 41 ans.

3.3. Jeanne HOSSELEYRE (1844-1906) troisième fille et dernier enfant de Pierre HOSSELEYRE et Marguerite CAZENAVE

3.3.1. Enfance et mariage de Jeanne HOSSELEYRE

Jeanne HOSSELEYRE, dite "Marie", est née à Seignosse, comme ses deux autres sœurs. Elle a quatre ans de moins que son aînée Jeanne et deux de moins que Marthe. Elle suit sans doute ses parents dans leurs déménagements, à Soorts-Hossegor puis à Saubion. À priori, elle ne fréquente sans doute pas l'école puisqu'elle ne sait pas signer (ce qui est logique dans une famille pauvre à une période où l'école n'est ni gratuite, ni obligatoire). Je ne sais pas exactement quel métier son père exerçait à sa naissance en 1844 car son acte de naissance est sur une feuille du registre des naissances de l'état civil de Seignosse qui est absente du registre numérisé disponible sur le site des Archives départementales des Landes. Cependant, elle figure dans les tables décennales et sa date de naissance est inscrite sur son acte de mariage. Il n'y a donc pas erreur sur la personne ni sur sa date de naissance. Son père était laboureur à la naissance de ses sœurs (visiblement métayer). Mais en 1867, au moment du mariage de Jeanne "Marie", il est devenu scieur de long.

Donc, le mariage. Jeanne HOSSELEYRE a 23 ans quand elle se marie avec Antoine SURLANNE. Il a 22 ans. C'est un enfant illégitime (c'est-à-dire sans père déclaré) né en 1845. Sa mère, Jeanne SURLANNE, avait 30 ans quand elle a eu son fils. Elle est morte en 1850 à Bayonne. L'acte de mariage d'Antoine SURLANNE précise que le décès de sa mère a eu lieu à Bayonne le 27 février 1850 mais je n'ai pas trouvé son acte de décès sur le registre des décès de Bayonne à cette date. C'est dans le registre du quartier de Saint-Esprit (détaché de Bayonne en 1792 et placé dans le département des Landes, puis intégré de nouveau à Bayonne en 1857) que je pense avoir trouvé l'acte. Il est au nom de Jeanne SOULANE, sans profession. Aucune mention de ses parents ou d'une quelconque adresse. L'acte est dressé le 28 février 1850 et le décès est daté de la veille, le 27, à "9h du soir". On lui donne l'âge de 38 ans. L'acte de naissance d'Antoine précisait juste que sa mère était "ménagère" soit femme au foyer et qu'elle était née à Peyrehorade. Partons donc à Peyrehorade ou plutôt dans les actes de naissances de Peyrehorade. Et je n'ai rien trouvé : pas de SURLANNE, pas de SOULANE, mais des SUILANE, SIULANE ou SIEULANNE ; cependant, pas de Jeanne dont la naissance correspondrait à la mère d'Antoine SURLANNE (entre 1810 et 1815) ; ni d'ailleurs d'autres enfants de sexe féminin dans cette intervalle et portant un patronyme proche de SURLANNE ou de SOULANE.

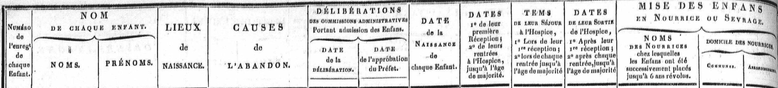

Qui a élevé Antoine, âgé de cinq ans à la mort de sa mère ? Son acte de décès, en 1906 ne mentionne pas le nom de de sa mère mais le déclare "enfant de l'assistance" ce qui est somme toute plausible si sa mère était pauvre. Je n'ai pas trouvé sa trace dans les archives de l'hospice de Bayonne comme orphelin pauvre. Par contre, je l'ai trouvé lui et un frère, Marcelin, dans le registre de matricule des enfants abandonnés ce qui me semble un peu illogique puisque leur entrée dans l'hospice se fait après le décès de leur mère Jeanne.

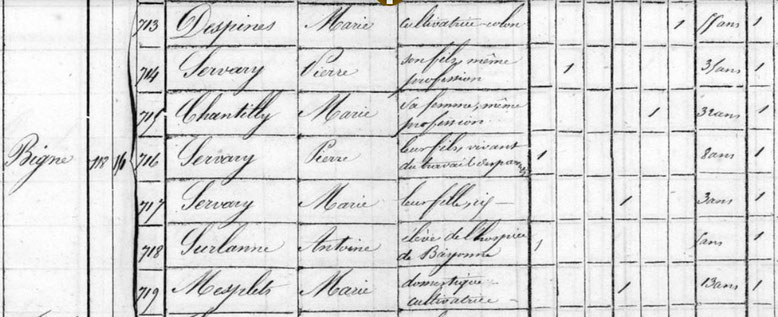

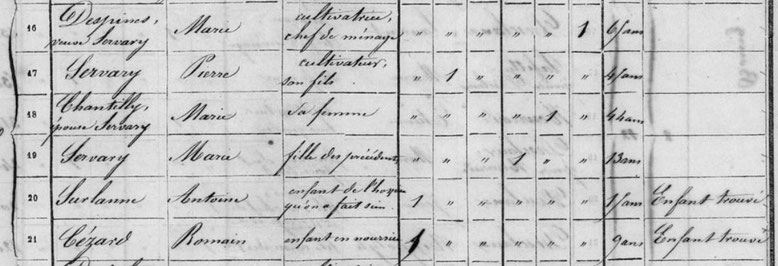

Extrait du registre "Matricule d'enfants abandonnés" 1811-1860

Cote : H DÉPÔT BAYONNE Q 161

Source : Archives départementales des Pyrénées Atlantiques

Cliquez pour agrandir l'image.

Avant d'observer les informations du registre, un petit mot rapide sur la numérisation. Les archives numérisées ont des qualités très variées. Cela dépend du document source (registre ou microfilms) et de sa qualité, de son état de conservation (problème de transparence, de tâches d'encre, d'effacement de l'encre...) ; cela dépend également de la qualité demandée par les Archives départementales au prestataire qui a réalisé la numérisation (souvent à la suite d'un appel d'offres) dans le cahier des charges qui s'appelle plus exactement le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; cela dépend enfin de la date de la numérisation et donc des avancées de la technologie à une période donnée. La lisibilité d'une archive numérisée est donc assez variable : Les archives de Bordeaux Métropole ou du département des Landes ont souvent une résolution assez élevée. Pour les Archives départementales de Gironde ou des Pyrénées Atlantiques, la résolution est plus faible et la lisibilité est moins bonne.

Voilà pour le préalable. Ici, deux obstacles à la lecture du document sont observables : l'écriture est tout à fait lisible mais l'encre n'est pas très nette et la résolution est assez basse. Cela est surtout embêtant pour la lecture des noms propres (lieux et personnes).

Antoine SURLANNE et son frère Marcelin entrent à l'hospice le 5 mars 1850 après le décès de leur mère Jeanne le 27 février 1850. Comme on l'a vu, Antoine est né en 1850 et son frère Marcelin en 1843 ; mais l'acte de naissance ne semble pas exister pour ce dernier puisque sa date de naissance est attestée par un acte de notoriété d'un juge de paix du canton de Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'un acte de notoriété ? Utilisons la définition de Wikipédia : "Un acte de notoriété est un « document par lequel un officier public recueille des témoignages en vue d'établir une circonstance ou un fait matériel qu'un grand nombre de personnes ont pu constater, dont ils ont pu avoir connaissance ou qui leur ont semblé avérés. » C'est la preuve par la « commune renommée »

Donc, Antoine a 5 ans depuis le 20 janvier et son frère Marcelin en aura 8 le 25 mai.

J'ai rédigé un petit paragraphe synthétique sur les hospices de Bordeaux et plus largement les enfants trouvés ou abandonnés au XIXe siècle sur cette page (en lien avec ma famille maternelle). Les enfants placés en hospice (qu'ils soient trouvés, abandonnés ou orphelins pauvres) sont rapidement envoyés en nourrice jusqu'à leur 6 ans, à la campagne puis en pension dans une famille jusqu'à leur 12 ans. Après, la famille peut garder l'enfant mais ne touche plus d'indemnités de la part de l'hospice.

Antoine et Marcelin sont placés chez deux veuves : à Bénesse-Maremne pour Antoine et à Saint-Martin-de-Seignanx pour Marcelin si j'arrive à transcrire correctement le registre. C'est à peu près tout ce que l'on peut savoir pour Antoine. En revanche, on apprend le décès de Marcelin : en 1859 (il a donc 16 ans), on le présume noyé au large de Mimizan alors qu'il était sur un bateau appelé le Reveil-Matin qui revenait de Terre-Neuve. Une petite recherche m'apprend que le Réveil-Matin était un brick qui transportait 133 passagers et 19 hommes d'équipage. C'est le soir, il fait nuit. Le bateau touche le fond à deux km du poste de douane. Les naufragés attendent, le mat de misaine se brise et, finalement, seuls quelques uns réussissent à atteindre le poste de douane. Cent-vingt cinq passagers et marins meurent noyés.

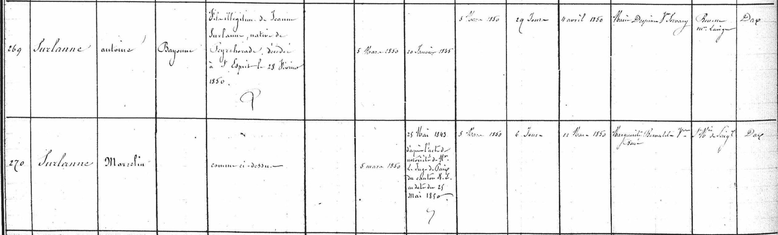

Deux extraits des recensements de Bénesse-Maremne en 1851 et 1861

Cela montre la situation d'Antoine SURLANNE à 5 puis à 15 ans.

La famille qui accueille Antoine est celle de Marie DESPINES, veuve SERVARY. Elle est "cultivatrice colon", c'est-à-dire qu'elle a un bail à colonat et qu'elle paie son propriétaire en nature, avec les produits qu'elle cultive (on appelle également cela le "colonage") : en gros, elle est métayère. Elle exploite la terre avec son fils de 35 ans, Jean SERVARY, et sa belle fille Marie CHANTILLY, 32 ans. Le couple a deux enfants, Pierre et Marie (âgé de 8 et 3 ans). Vivent sous leur toit une petite "domestique cultivatrice" de 13 ans, Marie MESPLETS et donc Antoine, qualifié d'élève de l'hospice de Bayonne".

En 1861, Antoine vit toujours chez Marie DESPINES. Le recensement nous informe qu'il est "un enfant de l'hospice qu'on a fait sien". On retrouve les mêmes personnes au domicile de la veuve âgée de 65 ans : son fils, sa bru et la fille du couple, Marie, qui a 13 ans. Leur fils Pierre n'est plus au domicile. La petite domestique ne fait plus partie de la maison qui, en revanche, accueille un garçon de 9 ans, mis en nourrice, un enfant trouvé, Romain CÉZARD.

Mais revenons au mariage d'Antoine SURLANNE et de Jeanne HOSSELEYRE qui a lieu le 10 août 1867. Que nous apprend l'acte de mariage ? Antoine habite Bénesse-Maremne (où il avait été envoyé par l'hospice de Bayonne) et exerce le métier d'ouvrier sans plus de précision. Jeanne vit à Saubion avec ses parents et elle est désignée comme cultivatrice. Bénesse-Maremne et Saubion ne sont distantes que d'une dizaine de km. Les témoins sont tous des voisins de Jeanne. Deux ans plus tôt, en novembre 1865, Jeanne avait accouché d'une petite fille Marguerite, fille illégitime sans père déclaré. Elle est reconnue par Antoine SURLANNE et Jeanne HOSSELEYRE en 1890 et porte désormais le patronyme de SURLANNE. 1890, c'est 25 ans après la naissance et 23 ans après le mariage. Il est donc peu probable qu'elle soit la fille d'Antoine (elle aurait été vraisemblablement légitimée au moment du mariage).

Notons que ni Antoine ni Jeanne ne savent signer.

3.3.2. La vie de famille de Jeanne HOSSELEYRE et d'Antoine SURLANNE

Le couple vit dans les communes de Tosse et dans celle de Saubion, selon les périodes. Ils font également un crochet par Saint-Geours-de-Maremne au début du XXe siècle. Comme il y a un gros trou dans les recensements disponibles sur le site des Archives départementales des Landes pour Tosse et Saubion, je ne peux pas suivre l'évolution de la composition familiale.

Antoine vit essentiellement des activités du bois, en étant charpentier puis scieur de long comme son beau-père. Jeanne est femme au foyer, ayant fort à faire avec les nombreux enfants qu'elle a avec son mari. C'est d'ailleurs les actes de naissance de ses enfants qui nous permettent de les suivre dans les différentes commune du pays de Maremne.

On a vu que Jeanne avait eu une fille en 1865, à Saubion, avant son mariage, prénommée Marguerite. Sept autres enfants suivent : Marie en 1868, Pierre en 1869 et un enfant mort-né, à qui l'on n'a pas donné de prénom en 1871. Ils naissent à Tosse. Les trois suivants naissent à Saubion : Jean en 1872, Jean en 1876 et Bazile en 1879. Leur dernier enfant, une fille prénommée Jeanne, naît en 1884 à Saubion, où sont revenus Antoine SURLANNE et Jeanne HOSSELEYRE. À cette date, ils ont respectivement 39 et 40 ans. Leurs enfants commencent à partir et à avoir à leur tour des enfants et des conjoints.

Ni Antoine ni Jeanne ne vivent bien vieux. Elle décède la première, en 1906, à l'âge de 62 ans, à Tosse. Lui décède en 1909 à Saubion. Il avait 64 ans. Tous les deux meurent la nuit, à trois heures pour elle et quatre heures pour lui.

3.3.3. Que deviennent les enfants de Jeanne HOSSELEYRE et d'Antoine SURLANNE ?

Cela a été une recherche assez longue pour essayer de retrouver le destin des sept enfants du couple (je ne compte pas l'enfant mort-né). Au tournant du XIXe siècle et du XXe siècle, l'exode rural couplé à l'évolution et l'amélioration des transports entraînent un plus grand éclatement géographique des familles. On l'a vu avec Marthe HOSSELEYRE, la sœur de Jeanne, qui quitte les Landes pour Bordeaux, puis Bordeaux pour Paris. Si Jeanne HOSSELEYRE et Antoine SURLANNE ne quittent pas les Landes, ni même le pays de Maremne, il n'en va pas de même pour leurs enfants. La capitale régionale, Bordeaux, et la capitale de l'État, Paris, exerce une attractivité importante.

Marguerite HOSSELEYRE-SURLANNE (1865-1946)

J'ai déjà parlé de la naissance illégitime de Marguerite HOSSELEYRE, née en 1865 sans père déclaré et reconnue tardivement, en 1890, par sa mère et le mari de cette dernière, Antoine SURLANNE qui ne semble pas être son père légitime. À 22 ans, elle vit à Bordeaux et semble ne pas exercer d'activité professionnelle. Elle se marie en 1888 (donc sous le nom d'HOSSELEYRE) avec un employé de commerce de 27 ans, Barthélémi DUMORA, originaire de Rion dans les Landes et qui vit avec sa mère, veuve, dans le quartier de la Bastide.

Barthélémi DUMORA est brun et mesure 1,65 m. Il passe sa conscription dans un service auxiliaire en raison de ses varices, décrites comme "peu étendues", le service des "halte repas" (je ne sais pas exactement à quoi cela correspond). Il exerce à ce moment le métier de garçon de café..

Après leur mariage, ils ont trois enfants : Léontine en 1890, Maurice en 1891 et Yvonne en 1893. Et c'est à priori tout, mais mes recherches n'ont peut-être pas été exhaustive. Après 1899, il n'y a plus de naissance possible. En effet, Barthélémi DUMORA décède le 10 décembre dans la commune de Cadillac, à l'âge de 38 ans. Bien que son acte de décès ne soit pas explicite sur le sujet, il meurt à l'hôpital de Cadillac, qui est un asile d'aliénés. Il est facile de reconnaître, dans les actes de décès de Cadillac, ceux concernant les internés de l'asile : le lieu de leur décès est le quartier Saint-Martin et l'adresse de leur domicile est différente. Les déclarants sont notés "employés" et si on parcourt les pages, ce sont souvent les mêmes. Marguerite HOSSELEYRE est donc veuve à l'âge de 34 ans. Ses enfants sont encore jeunes, entre sept et neuf ans. Quelques années plus tard, elle perd son fils Maurice, en 1916. Mais pas à la guerre. Maurice DUMORA, 1,68 m, aux cheveux châtains et aux yeux marrons, employé de commerce comme son père, est ajourné pour faiblesse en 1912 puis exempté pour bronchite spécifique. Il est maintenu exempté en 1914. Il décède en 1916 mais je n'en connais pas la cause. Il avait 24 ans et était célibataire.

Concernant Yvonne DUMORA, dernier enfant du couple, je n'ai aucune information. Mariage ? Décès ? Je n'ai rien trouvé et son acte de naissance ne comporte aucune mention marginale.

Reste Léontine.

Elle se marie en 1917 à Rennes. Pourquoi Rennes ? Parce que son fiancé, Pierre André MAURICE, un Bordelais, sous les drapeaux depuis 1913, y travaille aux ateliers de construction. Caporal au 50e régiment d'infanterie, il est blessé par un éclat d'obus en 1915 ; c'est apparemment son pied qui est touché et il marche avec gêne. Il est donc affecté à un service auxiliaire à Rennes où il peut exploiter son métier d'électricien. Léontine DUMORA est modiste. Ils partagent visiblement le même appartement car sur l'acte de mariage du 6 août 1917, l'adresse est la même pour l'époux et l'épouse : 27, rue de la Visitation. Les deux jeunes mariés ont en commun d'avoir perdu leur père. Les mères ne sont pas présentes au mariage, habitant Bordeaux toutes les deux. Après la Grande Guerre, ils s'installent dans la commune de Le Perreux-sur-Marne dans le département de la Seine (aujourd'hui, dans le département du Val-de-Marne, créé en 1968). Si j'en crois la fiche matricule de Pierre André MAURICE, ils ont trois enfants. Léontine décède en 1950 à Le Perreux-sur-Marne, à l'âge de 60 ans, quatre après sa mère, Marguerite HOSSELEYRE qui s'est éteinte à Bordeaux, en 1946, à l'âge de 81 ans.

Marie SURLANNE (1868-?)

Marie est le premier enfant d'Antoine SURLANNE et de Jeanne HOSSELEYRE (on a vu plus haut que sa sœur aînée Marguerite est née hors mariage et que son père n'est sans doute pas Antoine SURLANNE)

Marie naît à Tosse en 1868 et on la retrouve ensuite à Bordeaux, à l'âge de 17 ans, où elle exerce la profession de domestique. Mais surtout, elle accouche d'un petit garçon, Gustave, sans père nommé. Elle habite rue Fieffé, dans le quartier de la gare. Elle a accouché à l'hôpital Saint-André et c'est la sage-femme qui a déclaré la naissance. En 1887, elle accouche d'un deuxième enfant naturel qui est prénommé Abel. Elle est culottière, c'est-dire qu'elle confectionne des pantalons (et également des culottes). Elle habite rue Monsarrat dans le quartier Nansouty. Un an plus tard, à 20 ans, elle a un troisième enfant naturel, Jeanne. Elle habite toujours la même rue, non plus au 58 mais au 48.

Elle n'a, à priori, pas d'autres enfants jusqu'à son mariage en 1895. Elle épouse Jacques RAIMOND originaire de Villenave d'Ornon. Il a 12 ans de plus que Marie (elle a 27 ans et donc, lui, 39). Ils habitent déjà ensemble au 11 rue Brémontier. Je ne sais pas grand-chose à son propos. Je n'ai pas trouvé de registre matricule à son nom et je ne suis pas sûr de son métier : il semble y avoir écrit "courtier" sur l'acte de mariage et, sur l'acte de mariage d'un de ses enfants, il y a indiqué "entraîneur". Bref, cela reste flou. Je parle d'enfants car Jacques RAIMOND légitime deux des enfants de Marie : Gustave et Jeanne. Pas Abel ; sans doute l'enfant n'a-t-il pas survécu. J'avoue ne pas avoir encore cherché dans les actes de décès de Bordeaux...

Je ne sais rien d'autre sur Marie SURLANNE et Jacques RAIMOND.

Je ne sais pas rien non plus à propos de Gustave SURLANNE-RAIMOND : son acte ne contient aucune mention complémentaire concernant un mariage ou son décès.

Jeanne RAIMOND se marie à Paris, en 1919, avec un ingénieur, René BOUHIER, fils d'un instituteur et originaire de Vivonne dans la Vienne. Les parents de Jeanne, vivant à Bordeaux, n'assistent pas au mariage. René BOUHIER est exempté de service militaire en 1909 pour "faiblesse irrémédiable". Il mesure 1,66, ses cheveux et ses yeux sont noirs. Sur sa fiche matricule, on lui attribue le métier d'architecte bien que son niveau d'instruction ne soit que de trois. Il reste exempté en 1914 lors de la mobilisation générale. Cependant, en 1916, il est engagé volontaire spécial et il travaille comme dessinateur et conducteur de travaux pour l'artillerie, dans la base du 13e régiment et à Vincennes. Cependant, en 1917, il est réformé. Sa fiche matricule nous informe également qu'il est condamné à six mois de prison en 1925 (sentence confirmée en 1926) pour "escroquerie et abus de confiance" commis en 1923.Je n'ai pas plus de détail. Et je n'ai pas d'autres informations sur Jeanne RAIMOND et son escroc de mari, René BOUHIER.

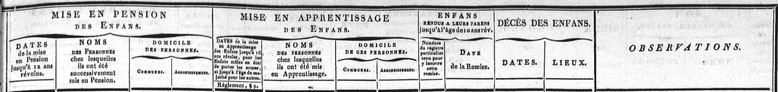

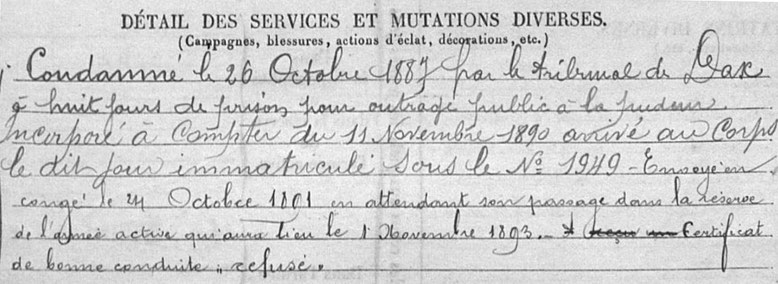

Pierre SURLANNE (1869-?)

Pierre est né à Tosse en 1869. Je n'ai pas beaucoup de renseignements à son sujet en dehors de sa fiche matricule. À 20 ans, c'est un jeune homme d'1,71 m, donc plutôt grand pour l'époque, avec des cheveux châtains, des yeux gris et un nez épaté. Il est charpentier et il habite à Tosse. Il est exempté comme fils aîné d'une famille de sept enfants, c'est-à-dire que son service militaire dure un an au lieu de trois.. En 1887, à l'âge de 18 ans donc, il a été condamné par le tribunal de Dax à huit jours de prison pour outrage public à la pudeur. Il fait un service réduit d'un an à l'armée entre 1890 et 1891 mais ne semble pas avoir eu un comportement satisfaisant car son certificat de bonne conduite lui ait refusé.

Entre 1891 et 1906, il déménage assez souvent : Seignosse, Bordeaux, Soustons, Saubion, Saint-Jean-de-Marsacq, Saint-Geours-de-Maremne, Tosse...

Il est mobilisé en 1915 dans le contexte de la Grande Guerre. Il a 46 ans. Il est dans le 2e régiment du Génie d'avril à août 1915 avant d'être détaché à la compagnie Saint-Gobain, dans l'usine de Balaruc-les-Bains, dans l'Hérault. en bordure de l'étang de Thau, à l'ouest de Montpellier. Il y avait des hauts-fourneaux et une usine à pétrole. Il est mis en sursis illimité en 1917 et il devient employé de la commune de Capbreton. Il est libéré définitivement de ses obligations militaires le 30 novembre 1918, à l'âge de 49 ans. Je ne sais rien d'autre le concernant. S'est-il marié ? Où et quand est-il mort ?

Il est possible qu'il décède à Dax le 8 octobre 1939 mais, n'ayant pas vu l'acte, je ne peux le certifier.

Extrait de la fiche matricule de Pierre SURLANNE.

Source : Archives départementales des Pyrénées Atlantiques

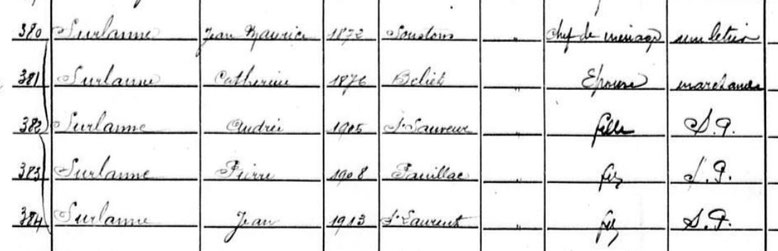

Jean "Maurice" SURLANNE (1872-?)

Antoine SURLANNE et Jeanne HOSSELEYRE ont un enfant mort-né en 1871. En 1872, Jean SURLANNE naît à Saubion, le 24 septembre. Son père est charpentier à cette époque. On retrouve Jean SURLANNE quelques années plus tard comme conscrit sous les prénoms de Jean Maurice. D'où vient le second prénom qui ne figure pas à l'état civil ? Est-ce un prénom d'usage ? Mystère.

D'après sa fiche matricule, il est grand pour l'époque (1,75 m), et comme son frère Pierre, il est châtain aux yeux gris. Il exerce le métier de résinier à Seignosse. Il fait trois ans de service militaire de 1893 à 1896 au 158e régiment d'infanterie (stationné à Lyon), mais, comme son frère Pierre, ce doit être un mauvais sujet car son certificat de bonne conduite lui ait refusé.

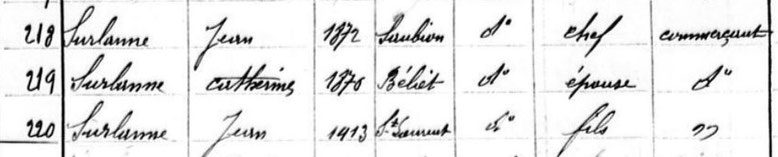

Après son service, il habite quelques temps Bordeaux, au 25, rue Pellegrin sans dote avec son frère Pierre, qui habite dans la même rue à peu près au même moment. Il repart ensuite dans les Landes puis, en 1901, il s'installe à Pauillac, en Gironde, où il exerce le métier de fondeur. Et c'est toujours en habitant Pauillac qu'il se rend à Beliet pour son mariage. Beliet se trouve en Gironde, dans les Landes de Gascogne. Enfant, quand mes parents se rendaient à Saint-Geours-de-Maremne, chez ma grand-mère, on passait toujours par Belin-Beliet, avant la construction de l'autoroute. Les deux communes (celle de Belin et celle de Beliet) ont fusionné en 1974. Jean SURLANNE épouse une jeune fille du cru, Catherine HAZERA. Il a 29 ans et sa jeune épouse 25. Ses parents, Antoine SURLANNE et Jeanne HOSSELEYRE n'ont pas pu se rendre au mariage et ont donné leur consentement par un acte. Les parents de la mariée, Ambroise HAZERA, menuisier, et Marguerite RUSTIQUE, sont présents et consentants. Tous les témoins habitent Beliet. Les époux signent, ce qui montre les progrès de l'alphabétisation en ce début du XXe siècle, après les lois scolaires de 1881-1882.

Trois enfants naissent entre 1901 et le début de la Grande Guerre (si j'ai bien trouvé tous les actes de naissances) : Jeanne Isabelle en 1905, Maurice Raoul en 1908 et Jean en 1913. Les naissances ont lieu en Gironde mais dans des communes différentes : Saint-Sauveur, Pauillac et Saint-Laurent-du-Médoc.

Arrive la guerre ; Jean SURLANNE approche la quarantaine, il est marié et père de famille. Il est classé dans les services auxiliaires mais se fait réformer pour asthme et varices et retourne dans ses foyers en février 1915. Il est cependant rappelé, d'abord comme infirmier à la 18e division, à partir d'octobre 1915 puis détaché dans des entreprises : Dubourg et Labache à Bordeaux (apparemment une industrie d'armement qui fournit des obus en "fonte aciérée"), à la Manufacture générale des munitions à la Souys, puis dans les hauts-fourneaux de Pauillac et enfin à la Maison Jubert à Bordeaux sur laquelle je n'ai pas d'information. Il part en congé illimité en janvier 1919 et il est libéré des obligations militaires en octobre 1919.

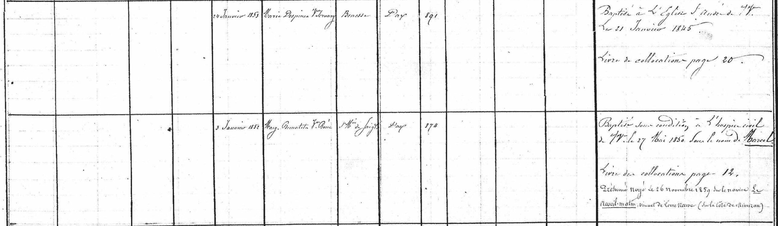

Extrait des recensements de Saint-Laurent-Médoc en 1921 et 1926

Source : Archives départementales de Gironde

J'ai retrouvé la famille de Jean "Maurice" SURLANNE dans les recensements de Saint-Laurent-Médoc en 1921 puis en 1926. De fondeur, il est devenu muletier et son épouse, Catherine HAZERA (ici dénommée par son nom marital) est commerçante. Ils vivent avec les trois enfants qu'on leur connaît déjà mais avec des prénoms parfois différents : Jeanne Isabelle s'appelle ici Andrée et Maurice Raoul est prénommé Pierre. Seul le dernier garde son nom de Jean.

En 1926, Jean SURLANNE (le père) est décrit comme commerçant et seul leur dernier fils de 13 ans vit avec eux. Maurice, âgé de 18 ans n'est plus logé chez ses parents et Jeanne Isabelle s'est marié l'année précédente. avec un dénommé Jean VIDEAU.

Je ne connais que les dates de décès des trois enfants : Jeanne en 1992 à Lesparre-Médoc, Maurice en 1983 à Toulouse et Jean (le fils) en 1993 au Pian-Médoc.

Jean "Marcellin" SURLANNE (1896-?)

Troisième garçon de la famille, Jean naît en 1896 à Saubion. Comme pour ses frères, c'est son registre matricule qui nous donne quelques informations sur ce qu'il est devenu à 20 ans. On le désigne sous les prénoms de Jean Marcellin bien que le deuxième prénom ne figure pas à l'état civil. Est-ce en mémoire de son oncle mort il y a si longtemps, le frère d'Antoine noyé en 1857 ? Difficile de savoir. Si ses frères étaient plus grands que la moyenne, lui est plutôt petit, même pour l'époque : 1,59 m. Autre différence, son niveau d'instruction : évalué à 3 pour ses deux grands frères, est noté 0, ce qui voudrait dire qu'il ne sait ni lire ni écrire. Par contre, il a les cheveux châtains comme eux. Il exerce le métier de cultivateur à Saubion. Son frère Pierre a été condamné pour outrage public à la pudeur, son frère Jean "Maurice" (de 1892) n'a pas eu son certificat de bonne conduite à l'issue de son service militaire (Pierre non plus d'ailleurs) et Jean "Marcellin" ne semble pas dépareiller question comportement. En 1898, il est condamné pour vol à quinze jours de prison par le tribunal correctionnel de Dax. Il part au service militaire en novembre 1898 et y reste jusqu'en septembre 1900. Il obtient son certificat de bonne conduite contrairement à ses frères. Il était affecté au 123e régiment d'infanterie, en garnison à La Rochelle.

Après 1900, les adresses figurant sur sa fiche matricule sont peu nombreuses : en 1902, il s'installe à Saint-Geours-de-Maremne et en 1903, à Saubion. Et c'est toujours à Saubion qu'il se marie avec Marie LANEMAJOU. Jean a 29 ans et son épouse 30. Elle est la fille d'un couple de cultivateurs de Saubion et elle est qualifiée de ménagère. Antoine SURLANNE et Jeanne HOSSELEYRE sont présents au mariage, tout comme els parents de Marie, Jean LANEMAJOU et Jeanne DESCLAUX. Les deux époux signent, ce qui contredit un peu le "0" de la fiche matricule de Jean, à moins qu'il est appris à signer entretemps.

Le mariage a lieu en juillet 1905 et le premier enfant en août. De la même année. On peu éliminer raisonnablement une naissance précoce. Bref, le mariage était urgent. Le bébé s'appelle Marthe. Jean est toujours désigné comme cultivateur. En 1908, Marie LANEMAJOU accouche d'un petit garçon qui est prénommée Maurice. D'après mes recherches sur les tables décennales de Saubion, ce sont leurs seuls enfants. Mais il est possible qu'ils aient déménagé...

Lorsque la Grande Guerre éclate, Jean Marcellin a 38 ans. Il est mobilisé d'août à décembre 1914 au 135e régiment d'infanterie avant d'être réformé "hémorroïdes ulcérés".

Je ne sais pas quand Jean Marcellin SURLANNE décède avec certitude, mais je pense que c'est le 28 septembre 1941 à Dax.

Pour leurs deux enfants, voilà ce que j'ai pu trouver :

- Marthe épouse Jean Théodore LACORNE, fils d'un tuilier de Saubion. Comme Marthe, il est né en 1905 et le mariage a lieu à Saubion en 1928. À priori, ils ont au moins une fille, Marinette LACORNE, née en 1931. Marthe SURLANNE décède en 1977, à l'âge de 72 ans à Saint-Vincent-de-Tyrosse.

- Maurice SURLANNE (qui partage le même prénom et la même année de naissance que son cousin germain Maurice Raoul SURLANNE), épouse à Bayonne, en 1930, Madeleine DAMESTOY.

Bazile SURLANNE (1879-?)

C'est le quatrième et dernier garçon d'Antoine SURLANNE et de Jeanne HOSSELEYRE. Il est né à Saubion en 1879. Vingt ans plus tard, au moment de la conscription, il est manœuvre. Il mesure 1,74 m, avec des yeux et des cheveux noirs et une fossette au menton. Il vit à Boucau, dans les Basses Pyrénées, au Nord de Bayonne et de l'Adour. Il est classé dans les services auxiliaires en raison de cicatrices de brûlures à la cuisse gauche. Grâce à sa fiche matricule, on peut savoir qu'il part pour le Nord de la France ou la Belgique. Ce n'est pas très clair : en 1908, son adresse est dans la commune de Hautmont, dans le Nord, mais dessous est noté Charleroi, en Belgique...

En 1914, Bazile SURLANNE ne se présente pas devant la commission de réforme réunie le 26 septembre pour savoir s'il est apte au service armé dans le contexte de mobilisation pour la guerre qui débute. Il est déclaré absent. Cependant, sa fiche matricule note qu'il est considéré comme prisonnier civil à Montigny-sur-Sambre en Belgique. Il ne sera donc pas inquiété pour son absence.

La seule autre information que j'ai le concernant est son adresse en 1921, sans doute à Montigny-sur-Sambre mais orthographié Mouxigny-sur-Sambre, près de Charleroi.

Jeanne SURLANNE (1884-1954)

Huitième enfant du couple (si l'on compte Marguerite, la fille naturelle de Jeanne HOSSELEYRE, reconnue tardivement par Antoine SURLANNE) et quatrième fille, Jeanne SURLANNE naît à Tosse, maison Constantine, en 1884. Antoine a 39 ans et son épouse, 40.

Mairie de Tosse. Construite en 1867, c'est là que la naissance de Jeanne SURLANNE a été déclarée le 5 octobre 1884 à 10h du matin, déclaration enregistrée par le maire de l'époque, Jean-Baptiste LAPEYRIN.

Jeanne SURLANNE a 20 ans quand elle se marie avec un ouvrier chargeur (c'est-à-dire qu'il s'occupe du chargement d'un produit quelconque dans une entreprise de Biarritz où il vit) de 27 ans, originaire de Saint-Paul-lès-Dax. Ses parents sont cultivateurs à Biarritz. En 1904, d'après l'acte de mariage, Antoine SURLANNE et Jeanne HOSSELEYRE, les parents de la mariée, sont déclarés cultivateurs. Les quatre parents des mariés sont présents et consentants.

Jean DUSSEING, le jeune époux, mesure 1,73 m, il est châtain d'yeux et de cheveux. Son niveau d'instruction est de 3. À 20 ans, au moment de son service militaire, il était laboureur à Saint-Jean-de-Marsacq, sans doute avec ses parents. Il est ajourné à deux reprises en 1898 et 1899 et ne commence son service qu'en 1900 pour un an. Il en sort avec son certificat de bonne conduite.

Après le mariage, il repart vivre à Biarritz avec son épouse, puis déménage à Pontonx-sur-l'Adour dans les Landes, en 1909, puis migre vers la Gironde avec un premier arrêt à Saint-Laurent-Médoc, où vit un des frères de Jeanne SURLANNE son épouse, pour enfin arriver à Bordeaux en 1914, où ils habitent rue des Trois Conils.

La guerre débute. Jean DUSSEING, a été nommé caporal en 1907 quand il était réserviste, au cours d'une période d'exercice. Il est affecté au 1er régiment d'infanterie coloniale. Le 14 mars 1915, à 16h40, il est blessé dans une tranchée en Champagne, les tranchées des Marquises.

Evacuation d'un soldat blessé dans une tranchée en Champagne.

Source : La guerre de 14-18 (collection Patrice Lamy)

Il est ensuite classé en service auxiliaire pour une double hernie. Il est détaché à la poudrerie de Saint-Médard-en-Jalles.

Poudrerie de Saint-Médard-en-Jalles

Source : cartorum.fr

C'est à peu près tout ce que je sais sur Jeanne SURLANNE est son époux. S'ils ont eu des enfants, je ne les ai pas encore trouvé. Jeanne décède à 69 ans, à Mont-de-Marsan, en 1954.

Petite synthèse sous forme d'arbre généalogique descendant (cliquez pour agrandir)

Les lignes rouges désignent les unions, les lignes bleues, les descendances.